| |

|

1. Tag Parkplatz Valldalsvatnet- Holmavatnet

Ich habe meinen Wanderschuhen einen Namen gegen.

Zwei Jahre lagen sie hinterm Schrank versteckt und sind verstaubt. Für Touren am Mittelmeer

oder ins Sauerland sind sie zu groß, zu warm, zu klobig. Dieses Schuhkalieber passt zu Norwegen

und so taufte ich sie auf den Namen Trollstiefel

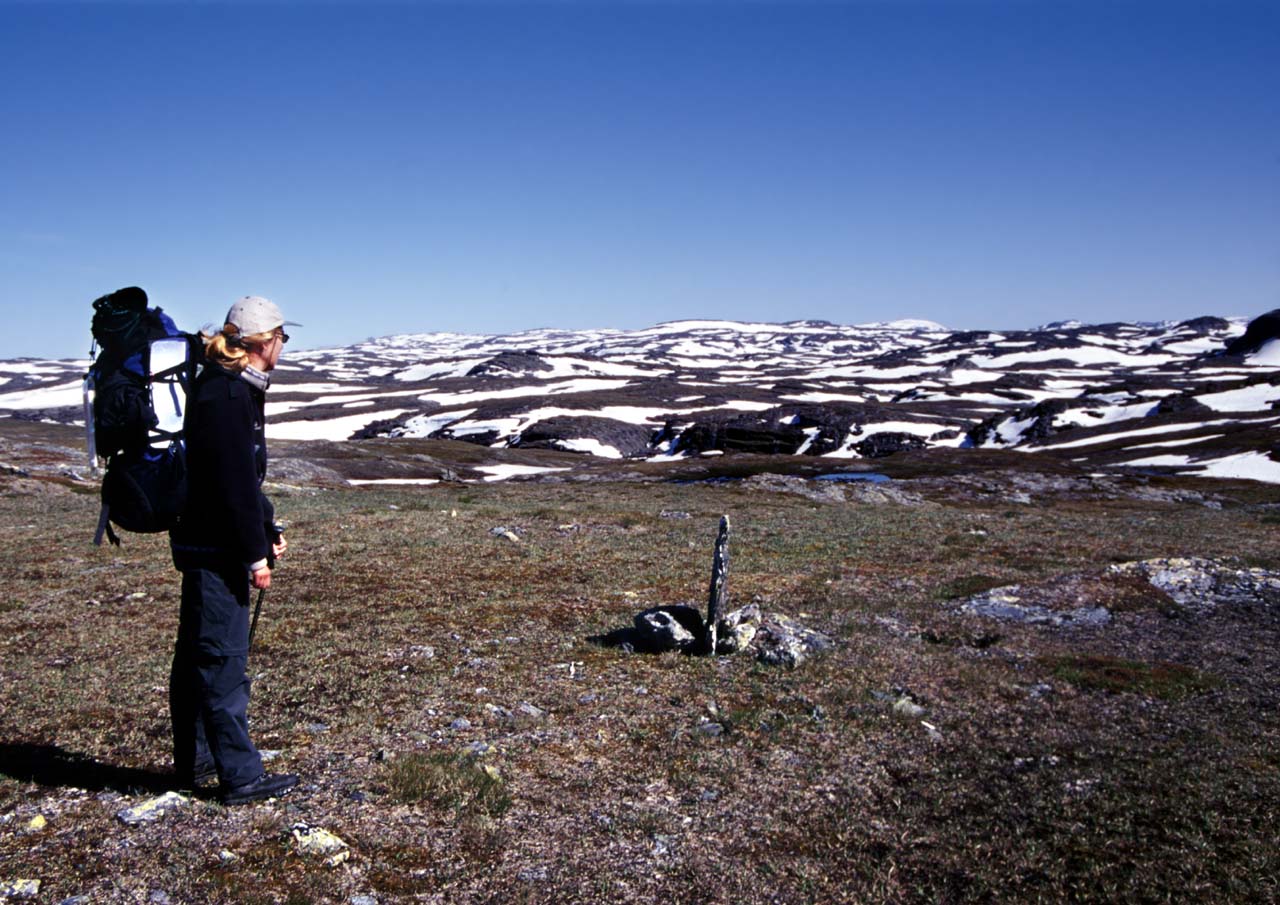

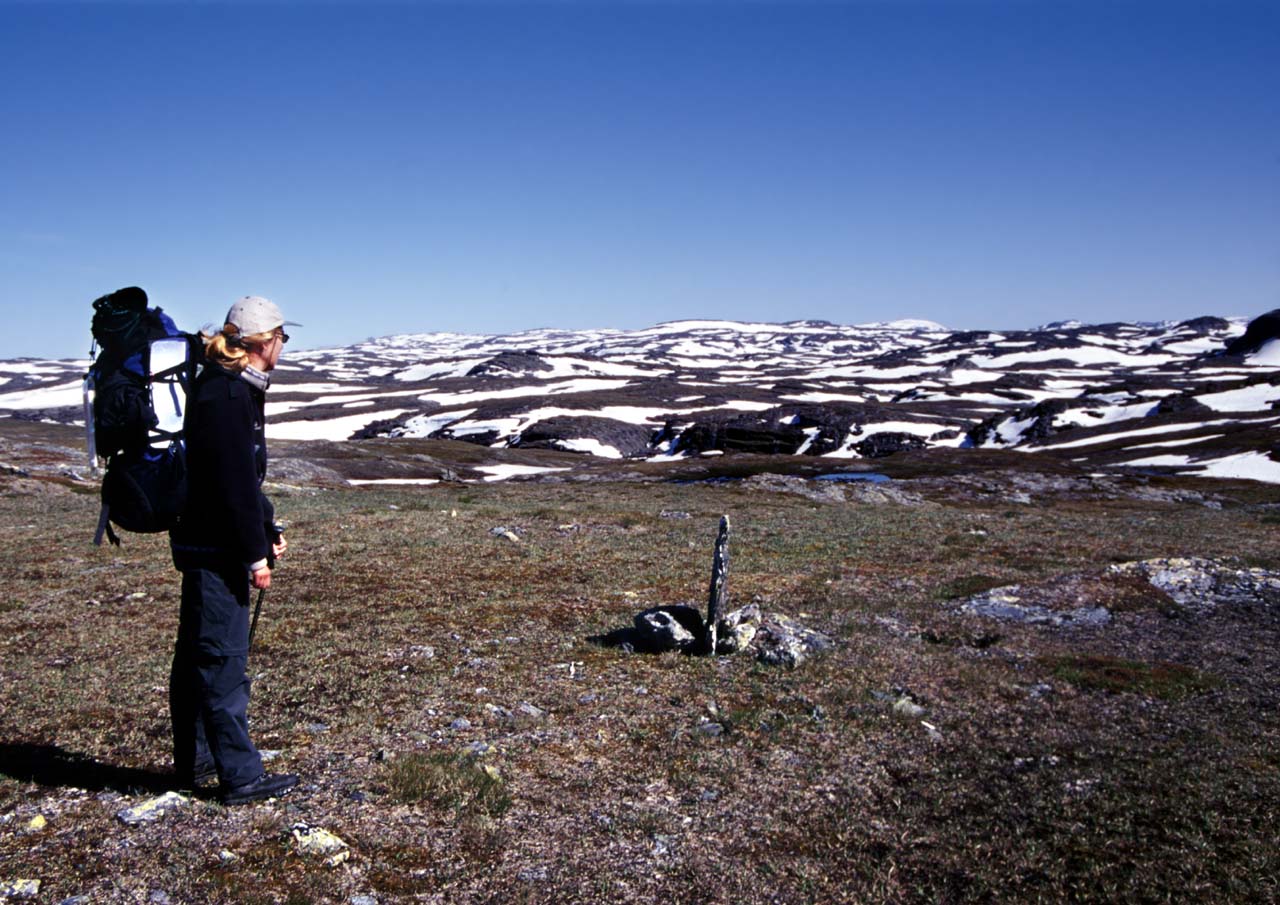

Die Hadangaervidda schmilzt!

Es ist Juni. Das Land befreit sich spät von seinem weißen Winterfell.

Auf dieser Tour überqueren wir ein Flickenteppich tückische Schneefelder. Gleich am ersten Tag breche ich mit dem

linken Bein so tief ein, wie es lang ist, und stoße mit der Sohle nicht auf festen Grund, so begleite uns eine Frage

die ganze Tour:

Rauscht unter unseren Füßen ein Wildbach und hält die eisige Schicht über den Gewölben unser Gewicht?

|

|

|

Unser erstes Lager schlagen wir am Holmavatnet See auf. Der ist größtenteils mit Eis bedeckt und windet sich Kilometer

weit durch die Berglandschaft. Schatten am Morgen Schatten am Abend. Der Frühling hat hier noch nicht

Fuß gefasst und für einen Sommer ist es in diesem Tal wohl schon zu spät. Möwen tippeln über das bläulich schimmernde

Eis und scheinen beschäftigt.

Was sie im Schmelzwasser wohl jagen?

Ihr hohes Schreien klingt verloren, erinnert mich ans Meer und will so gar nicht in die Berglandschaft passen.

Wir haben uns eine sehr exponierte Lage für unser Zelt ausgesucht,

auf einer freien Fläche am Steilufer, nur ein paar Meter Wiese trennen uns vom See, so haben wir einen weiten Blick auf Eis,

Wasser, Fels, Himmel und der Wind hat ausreichend Anlauf. Kräftige Böen schüttelt das Zelt.

Alles, was an unserer Ausrüstung flugtauglich ist, haben wir mit Steinen beschwert.

Die Landschaft beeindruckt mich tief.

Bald liegt auch unser Zelt im Schatten und die Klarheit und Kälte greifen ans Gemüt.

Der erste Abend in der Wildnis und eine Mischung aus Staunen und Ehrfurcht lassen mich frösteln.

|

|

|

|

2. Tag Holmavatnet- Skadvassnuten

Der Weg am See entlang wird mühselig. Wir kommen nur langsam voran.

Die Felswände werden steiler und rücken immer näher ans Ufer, und wenn es kein Schneefeld ist,

dann machen uns die Geröllfelder das Wandern schwer.

Hier wirft sich dann eine zweite existenzielle Frage auf, die wir nachts in unseren Träumen verarbeiten:

Falls wir auf einem der steilen Schneefelder am Ufer unaufhaltsam ins Rutschen kommen und wir ins

kalte Blau des Schmelzwassers tauchen, zieht uns der Trekkingrucksack dann unaufhaltsam in die Tiefe des Sees?

Anfänglich wird der Rucksack Auftrieb haben, bis er sich vollgesogen hat,

beruhige ich mich später, wohl wissend, dass einem in so kaltem Wasser wenig Zeit bleibt.

Ich bin froh, als dieser See hinter uns liegt. Es ist Nachmittag.

Rund um die Hütte Litlos sind Hügel Täler und Berge grüner Schneefelder haben Seltenheit, der Frühling ist eingekehrt.

Wir geraten während einer Flussdurchquerung in ein kräftiges Gewitter und ich fühle mich aufgerieben.

Das Wasser im Fluss ist böse.

Es beißt durch die Haut in die Gelenke und Knochen, so kalt ist es. Als ich mir an Land die Füße abtrocknen will,

um wieder in meine Socken und Wanderschuhe steigen zu können, fällt mir ein,

dass sich mein Handtuch zu Unterst im Rucksack befindet. Fluchend packe ich die Sachen im strömenden Regen aus.

Wir bauen unser Zelt auf einer Terrasse am Hang auf, eine geschützte Lage.

Es gewittert bis in den späten Abend hinein und wir lernen den Luxus kennen und genießen,

in einem Zelt mit genügend großer Apsis, Kochen und Essen zu können.

|

|

|

|

3. Tag Skadvassnuten-Harteigshaeane.

Warm und hell begrüßt uns der Sommertag. Wir lassen uns

Zeit mit dem Frühstück und nutzen die Gelegenheit, uns im nahen Bach gründlich zu waschen.

Es geht auf Mittag zu als wir uns auf den Weg machen.

Unter strahlend blauen Himmel eröffnet sich uns der erste Blick auf den Hartreigen, die Sphinx der Vidda,

den alles überragenden Felskoloss in der Ferne, und wir können gar nicht anders als uns verschätzen.

Noch zwei Stunden Weg ist Gudruns noch zweieinhalbe Stunden ist meine Prognose.

Ich müsste es besser Wissen,

ich kennen die Karte und trotzdem bringe ich die Maßstäbe durcheinander. Zum Greifen nah und doch so fern.

Oder ist der Wunsch der Vater des Gedankens?

Seit gestern weiß ich, das ich uns mir der geplanten Rundtour, einen ziemlich Brocken vorgesetzt habe.

Wir werden in den nächsten Tagen wenig Zeit für Muße haben. Als wir dann sechs Stunden später den Berg erreichen,

gönnen wir uns eine zweite Pause, planen aber schon bis in den frühen Abend hinein zu laufen,

wir wollen die Zeit die wir morgens vertrödelt haben wieder herausholen.

Kurz vor der Torehytten verlassen wir die Hauptroute, knicken Richtung Süd Westen ab.

Steinmännchen und rote Markierungen weisen uns die Richtung, einen ausgetretenen

Pfad suchen wir vergebens. Die Route wird wohl nicht als zu häufig begangen.

|

|

|

Ich sitze vor unserem Zelt auf einem Hochplateau und schaue in die Weite.

Die Landschaft direkt vor bzw. unter unserem Zelt, wirkt aufgeräumt:

Auf den weitläufigen Terrassen wechseln sich Fels und ein dichter Heideteppich ab. Es liegt nur wenig loses Geröll herum.

In der Ferne kommen erst mehrere Seen und dann erheben sich die Berge, keine alles überragenden Gipfel,

aber das Auge kann nicht wirklich entscheiden, ob es an der Höhe oder der Entfernung liegt und auf jeder Kuppe,

jeder schattigen Flanke liegt Schnee.

Die Sonne steht gegen Abend nordisch tief und wirft lange Schatten. Es wird nicht dunkel aber kühl.

Nebel steigt in die Nierderungen auf. Von hier oben kann ich vier Steinpyramiden ausmachen,

Interpolationspunkte für vielleicht zwei Kilometer Weg, den wir uns dazwischen selbst suchen müssen.

Es finden sich nur selten menschliche Spuren, denen wir folgen könnten.

Beim Blick auf dieses große Stück unberührter Landschaft überkommt mich erneut ein ehrfürchtiges Frösteln,

trotz winterwarmer Jacke. Wir sind zu Fuß unterwegs. Es herrscht ein ursprünglicher,

ein menschlicher Maßstab der Weite. Wo sonst, wenn nicht hier, könnten wir in der uns bekannten Welt noch verloren gehen.

Es gibt Chili con Carne und in der Pfanne gebackenes Fladenbrot zum Abendessen.

|

|

|

|

4. Tag Harteigshaeane-Sledalen.

Das kleine Thermometer an Gudruns Rucksack zeigt 20°C an,

doch was an Sommerintensität meine Haut trifft, ist gefühlter Hochsommer.

In der Fjellheide, in Höhe unserer Schuhe wimmelt es vor Leben. Schmucklose Schmetterlinge, Käfer, Bienen

und ein wahres Heer schwirrender Schnacken, tummelt sich in dem verholzten blütendurchwobenem Grün.

Die Zeit drängt: blühen, bestäuben, befruchten, für die großen Flächen, die noch unter dem kalten Schnee liegen,

kommt dieser Sommer wohl zu spät.

Die Mücken haben sich auf die Schneefelder geflüchtet. Zur Kühlung oder um Warmblüter besser wahrzunehmen?

Ich weiß es nicht. Sie sitzen auf dem Schnee wie Spinnen in ihren Netzen und steigen gleich in Schwärmen auf,

wenn wir ihnen im T-Shirt und kurzer Hose, ein wenig nackte Haut bieten, doch kaum liegt der Schnee hinter

uns geben sie die Verfolgung auf.

Peru, ich war nie in Peru, aber auf den Hochebenen fühle ich mich aber an die Anden, an Südamerika erinnert,

oder an den Herrn der Ringe, an Rohan und die Ridermark.

Unser Weg nähert sich wieder einigen Seen. Ich rieche es. Streift der Wind über die warme Heide,

duftet es nach Sommer, nach großen Ferien. Doch die weitläufigen Seen haben ein besseres Gedächtnis.

Das kalte Wasser erinnert sich gut, wie lange hier der Winter dauert. Nimmt der Wind Anlauf über die großen,

vereisten Wasserflächen, trägt er den Geruch des Januars mit sich.

In Höhe der Seen wechseln wir die Richtung, Süd-West, zurück zur Hütte Stavali.

|

|

Nicht so ausgetreten wie die Hauptrouten, hat dieser Pfad mehr Wanderschuhe gesehen, als unser

letztes Stück Weg. Auf Fels wird er undeutlich, im Geröll setzt er manchmal aus,

aber durch feuchte Wiese oder durch die Heide, zieht er eine klare vegetationslose zwei Fuß breite Linie,

der ich peinlich genau folge.

Ich habe keine Angst mich zu verlaufen. Ich nehme auch nicht an, dass wir der Pflanzendecke nachhaltig schaden würden,

wenn wir übers Grün gehen. Neben den Erosionskräften, die in dieser Landschaft am Werk sind, fallen wir nicht

sonderlich ins Gewicht, nicht die Abdrücke unserer zwei Paar Wanderschuhen.

Nein, es muss Fuß um Fuß, Jahr um Jahr, auf dieselben Stellen gesetzt werden um einen Weg in diese urwüchsige,

raue Landschaft zu prägen. Dieser Weg ist dann auch der einzige Hinweis auf die menschliche Existenz und daran

will ich teilhaben, deshalb folgte ich der Spur unsere Vorgänger so genau und nehme gezielt alles unter die Sole

meiner schweren Wanderstiefel, was auf dem Pfad nach aufkeimenden Grün auszieht.

Gudruns fühlt sich heute kraftlos und benommen. Es gibt auf so einer Tour,

für jeden mindestens einen Tag, an dem er zweifelt. Um sechs schlagen wir unser Lager wieder an einer

Terrasse am Hang auf. Mit Blick auf einen Sledalen einem sumpfigen, mückenverseuchten Tal, durch das sich ein Fluss und unzählige kleine Wasserläufe ziehen.

|

|

|

|

5.Tag Sledalen-Vassdalalsvadnet.

Der Himmel zieht sich langsam zu, das schöne Wetter verabschiedet sich.

Mit Blick auf Morgen haben wir uns für heute viel vorgenommen.

Denn Morgen, nach unserer Ankunft wollen wir Schlemmen: gegrilltes Fleisch, Folienkartoffeln,

Salat, dazu Bier, vielleicht ein schönes Stück Kuchen und,und,und.

Schade nur, dass wir nach so einer Tour den großen Trekkinghunger nur einmal stillen können.

Doch unsere Essenträume werden nur Wirklichkeit, wenn wir vor 19 Uhr den Supermarkt erreichen,

ansonsten müssen wir uns, zurück in der Zivilisation, mit Essen aus der Dose zufriedengeben.

Die Landkarte spricht eine deutliche Sprache, bis zu unserem Auto sind es mindestens noch

dreißig Kilometer und was wir Morgen weniger laufen wollen, müssen wie heute mehr laufen.

Doch gleich nach unserem Aufbruch wirft sich uns ein Fluss in den Weg.

Rucksack ab, Schuhe aus, Sandalen an, Rucksack auf. Vorsichtig durch die starke Strömung, über glitschige Steine,

am anderen Ufer Rucksack ab, Sandalen aus, Füße abtrocknen, Schuhe an, Handtuch und Sandalen zurück in den Rucksack.

So schnell könnte es gehen, aber bevor wir uns für nasse Füße entscheiden suchen wir vorher,

meist vergeblich eine Furt für eine trokene Schuhdurchquerung, und das kostet Zeit

|

|

|

An der Hütte Litlos treffen wir auf einen Weg, den wir schon vom Hinweg kennen.

Später teilt sich sich die Route und wir laufen Richtung Hellevassbu.

Nach einem steilen Aufstieg wandeln wir durch einen bizarren Steingarten,

unzählige graue Felsen mit hellgrünen Flecken schienen hier aus dem kargen Boden gewachsen zu sein.

Die Farbpallette dieser Landschaft reicht von brauner Heide, über violette Blütentupfer bis hin zum satten

Grün der feuchten, fetten Moose. Neben den tonnenschweren mannshohen Brocken liegen auch kleine Steine herum,

aber nur lose verteilt, nicht so dicht gedrängt wie bei einer Geröllhalde, so das sich unser Weg geschickt daran

vorbeischlängelt.

Geduldig warten hier die Felsen auf ihren Abtransport zum Meer. In der Zwischenzeit setzten sie Flechten umd Moose an,

schmücken sich mit gesprenkeltem Grün. Links sehe ich die Flanke des Berges aus dem das Gestein einst herausgebrochen wurde,

einen guten Kilometer entfernt, das ist für so einen tonnenschweren Brocken der noch längst nicht rund ist ein langer Weg.

Er liegt jetzt in der Ebene, da heißt es geduldig sein.

Bis zum Bach, der zur Schneeschmelze ein reißender Fluss wird, sind es noch ein paar Hundert Meter. Vorher wird es den großen

Stein wohl noch öfter zerlegen. Wasser und Frost, treiben ihren Keil in den schmalsten Spalt und sprengt ihn auf. Nicht selten

sehen wir so einen Brocken, sauber klaffend in zwei Hälften geteilt als wäre eine riesige Axt dazwischen gefahren.

Vielleicht versetzt eine Eisfront dem losen Felsen einen Schub, oder er wird warten müssen, bis sich der Bach so tief

in Land gegraben hat, das aus der Ebene ein Hang wird?

Wer weiß es?

Ist das Bachbett erst einmal erreicht, gewinnt er an Tempo, wird von Hochwasser zu Hochwasser getrieben, wird geteilt,

zerbröselt und gemahlen, bis der Brocken schließlich, in ein paar Säcke Sand verwandelt das Meer erreicht,

aber bis dahin wird es wohl noch ein halbes Erdzeitalter dauern.

Es ist nach sechs als wir kurz vor der Hütte Hellevassbu nach rechts abzweigen und gleich darauf macht

uns wieder eine Flussdurchquerung das Leben schwer.

Um 20 Uhr schlagen wir, müde und ausgelaugt,

unser Zelt auf, auf einer kleinen Landzunge, an einem kalten See. Weit und breit der einzige Fleck,

der eben genug ist, um darauf bequem Schlafen zu können, zwei Handbreit über dem Wasserspiegel,

auf einem dichten Moosteppich. Wir hoffen nur, dass es hier nichts gibt, was im tiefen Wasser hohe Wellen schlägt.

Zehn Stunden Marsch zerrten an den Kräften. Der Wind frischt auf und es beginnt zu regnen.

Wir verziehen uns gleich ins Zelt, drei trockene und warme Quadratmeter, unsere Küche,

unser Esszimmer und unser Schlafzimmer. Was wollen wir mehr. Wir schlagen uns den Bauch voll,

essen neben unserer üblichen Tagesration auch noch unsere Notration. Ich bin ein Vielfrass.

Zum Zähnputzen gehe ich noch einmal vor die Tür. Die niedrig ziehenden Wolken,

die die nahen Berge in Nebel hüllen, wollen mir nicht gefallen.

|

|

|

|

6. Tag Vassdalalsvatnet- Valldalsvatnet

Wir werden vom Regen geweckt. Ein Schauer, so heftig als wollte uns der Himmel von unserer kleinen Scholle

in den See spülen, doch unser Zelt beweist Standfestigkeit. Später geht der Starkregen in Nieselregen über.

Wir ziehen unser Regenzeug an. Dann bauen wir ab.

Wind und Nässe lassen mich winterlich frieren. Wenn ich Handschuh hätte, würde ich sie anziehen.

Es tritt ein, was ich abends schon befürchtet habe: Die Wolken ziehen so tief. Dass wir nach einem steilen

Anstieg auf tausendsechshundert Meter im Nebel wandeln, auf dieser Höhe ist die Restvergletscherung sogar in den

Karten eingezeichnet. Ein Alptraum mit fließenden Übergängen in weiß, grau und schwarz.

Auf einem Schneefeld wird es plötzlich so hell, das ich geblendet stehen bleiben muss. Nach welcher Seite will man die

ungeschützten Augen abschatten, wenn das Licht aus allen Richtungen kommt?

Es schmerzt. Wir sind in den Wolken. Der feine Dunst absorbiert die Sonnenstrahlung nicht, sondern verwandelt das Licht

in gleißende Helligkeit, das sich auf der weißen Schneefläche durch Reflexion vervielfacht. Ich habe das Gefühl das

Licht flutet mit erhöhtem Druck in die Augäpfel und quillt bis hinter die Stirn. Gudrun findet meine Sonnenbrille im

obersten Fach meines Rucksack.

Wir tasten uns weiter, über große Schneefelder von Wegmarkierung zu Wegmarkierung: kunstvoll geschichtete Steinpyramiden,

die meist auf herausragenden Felsen stehen. Bei gutem Wetter sind solche Markierungen weithin sichtbar, doch in den Wolken

werden sie zu undeutlichen Schatten oder vom Nebel verschluckt.

Ohne Orientierung heißt es warten, bis sich die Schleier heben und den Blick für einen Moment freigeben.

Von allen Seiten hören wir es Plätschern und Rauschen. Meist bleibt wenig Zeit sich die Richtung einzuprägen.

Wir treffen einen englischsprechenden Franzosen, nach kurzer Begrüßung bilden wir ein lockeres Bündnis.

Sechs Augen sehen mehr als vier. Wir dienen uns gegenseitig als Orientierung. Mal trifft der Franzose den Weg

genauer und läuft vor, mal wir und schließlich unterschreiten wir die Wolkendecke. Freier Blick ins Tal, tief hinab

bis zum Stausee, an dem unser Auto steht.

Als ob man eine Schüssel langsam unter Wasser drückt, bis es gleichmäßig über den Rand einbricht,

so fließt es hier rundum aus den Bergen ins Tal. Auch auf den Gipfeln herrschen Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes.

Zwar gibt es unzählige Rinnen und Bachläufe, aber die reichen nicht um das Wasser geregelt abfließen zu lassen und so umspülte

es ständig unsere Füße.

|

|

|

|

Gudrun behauptet ich hätte vergessen die Sonnenbrille abzunehmen, daher wäre ich so blind ins "Verderben" gerannt.

Unterhalb der Wolkendecke ist Abschattung nicht mehr nötig, ehr hinderlich, weil man die Feinheiten des Weges übersieht.

"Vorsicht, da wo du läufst, ist es rutschig."

Ihr Ruf machte mich auf die Gefahr aufmerksam. Vielleicht wäre ich ohne Warnung traumwandlerisch sicher über die steile,

vermooste Felsplatte gekommen. Ich hasse es über nassen Fels zu gehen und bracht wohl noch

"Sch" Laut des Unmutes heraus, bevor ich mich rücklings auf den Boden liegend wieder fand.

Noch bevor Gudrun fragen konnte "bist du O.K?"

wusste ich, dass ich es nicht war und doch dauerte es einen Moment, bis ich begriff:

Ich habe mir das rechte Schultergelenk

ausgekugelt. Damit habe ich nicht gerechnet. Die Linke ist meine schwache Seite, da bin ich vorgewarnt.

Keine Zeit an Schmerzen zu denken.

"Sitzend mit beiden Händen ein Knie umfassen und sich nach hinten fallen lassen."

Martin, ein Leidensgenosse

hatte mir diesen Trick verraten und im Geiste bin ich die Situation oft genug durchgegangen.

Es half. Es war wohl auch keine sehr stabile Luxtration, der Arm ist wieder eingekugelt und dank des Adrenalins

war es mehr Schreck als Schmerz. Der kommt später. Bald werde ich das ganze Ausmaß der Verstauchung spüren.

Auf den letzten Kilometern, wandern wir erhöht auf einen schmalen Rücken durchs Tal, links von uns vereinigen

sich Bäche und Rinnsale zu einem reißenden Fluss. Auch rechts sammelt sich Schmelzwasser und schwillt schnell

zu einem Wildbach an. Senkt sich unser Weg, findet der Bach eine Lücke und mündet in den Fluss. Kaum baut sich die

Barriere wieder auf, rauscht rechts ein neuer Wildbach. Ich bin entnervt. Vier Mal durchqueren wir diesen Wasserlauf,

balancieren über rutschige Steine durch die Strömung. Wenn ich noch einmal Stürze werde ich mich mit meiner

lädierten Schulter nicht fangen können.

Schließlich ziehe ich mir die Regenhose über dem Stiefelschäfte, und maschiere so durch die Bäche, wie tief sie auch sind.

Mir ist der sichere Stand lieber als die trockenen Füße.

Ich erzähle dem Franzosen, der nichts von meinem Sturz mitbekommen hat, das ich froh wäre gleich

an einem Auto anzukommen und er antwortet.

"That`s Norway, that`s strong"

|

|

|

nach Oben |

Rolf Puschnig

2003

|

|